Avete presente quel simpatico vecchio corpulento con la barba bianca e il vestito rosso e bianco? Sì, esatto, parlo proprio di Babbo Natale. Un classico, mi direte voi. Sì, e no: in effetti la figura che conosciamo noi ha poco più di cent'anni, ma le sue origini ne hanno molti di più.

Tutto cominciò con un vescovo cristiano nella Turchia del IV secolo, Nicola di Myra, il quale secondo la tradizione avrebbe esortato i parroci della sua diocesi a recarsi in visita ai bambini della diocesi in occasione della commemorazione della nascita di Gesù con un piccolo regalo, cogliendo l'occasione per fare un po' di catechismo. La tradizione di donare dei piccoli oggetti simbolici si sovrapponeva così a quella romana già presente di farsi reciprocamente dei regali simbolici durante i Saturnali (dal 17 al 23 dicembre) e in occasione della festa del Natalis Solis Invicti. L'uso aveva già più di mille anni, nato quando Tito Tazio aveva portato come buon auspicio un rametto preso dal bosco della dea sabian Strenia, situato vicino Roma. Il nome della dea, che in lingua sabina significava salute, abbanodanza, prosperità, passò a designare anche i regali fatti in quell'occasione (stenae), e ancora oggi sopravvive nelle nostre "strenne editoriali", quei libri pubblicati la prima settimana di dicembre con lo scopo di proporsi come regalo di natale.

Ma torniamo a noi, e all'associazione dei regali con San Nicola. Con la diffusione del culto cristiano nei paesi nordici si diffuse anche la devozione verso il santo, così come la tradizione di fare doni ai bambini, e di nuovo si ebbe un fenomeno di soncretismo con le tradizioni precedenti. Infatti nei paesi scandinavi si narrava già che il dio Odino facesse una grande battuta di caccia insieme agli altri dei e ai guerrieri caduti che stavano nel Valhalla per festeggiare il solstizio d'inverno, e che in quest'occasione mettesse dei doni negli stivali di quei bambini che gli avessero fatto trovare paglia o zucchero per sfamare il suo cavallo volante Sleipnir. Fu abbastanza semplice sostituire il vecchio dio nordico con la barba bianca con il generoso vescovo cristiano, anche lui raffigurato barbato secondo la tradizione dei Padri della Chiesa. Ancora oggi, nei paesi anglosassoni rimane l'uso di appendere la calza al caminetto affinchè Santa Claus (una delle tante versioni dell'originario Sanctus Nicolaus) le riempia di dociumi se si era stati buoni o di carbone se invece si fosse stati cattivi.Questa tradizione germanica passò poi anche in America attraverso i coloni olandesi nel XVII secolo.

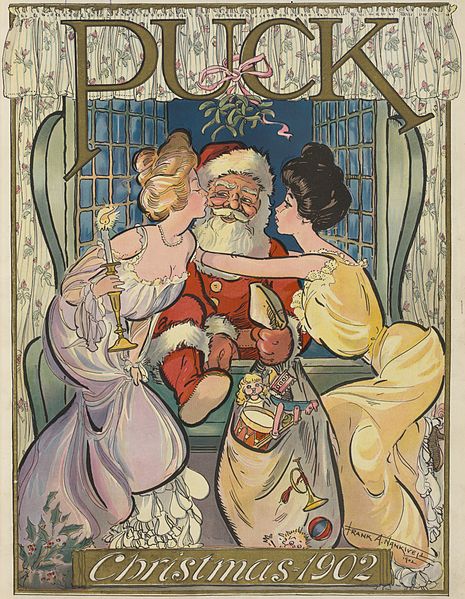

Va bene San Nicola, ma come si arriva al nostro Babbo Natale vestito di rosso? Si tratta di un altro sincretismo ancora: questa volta la figura ad essere assorbita è lo spirito del Natale medesimo, chiamato Father Christmas, che nella tradizione anglosassone era rappresentato come un signore pienotto vestito di un mantello verde orlato di pelliccia, ovvero quelle stesse sembianze con cui è raffigurato da C. Dickens lo Spirito del Natale Presente nel suo celebre Canto di Natale. Nel 1823 uno scrittore newyorkese, quel C. C. Moore autore della poesia A visit from Saint Nicholas, cambiò il colore del mantello da verde in rosso e fu con queste caratteristiche che alcuni anni più tardi l'illustratore Thomas Nast lo raffigurò sulla famosa rivista statiunitense Harper's Weekly contribuendo a stabilire la nuova iconografia. Di rivista in rivista, il nuovo Babbo Natale passa poi nella pubblicità: prima per la White Rock Beverages nel 1915 e in seguito negli anni '30 nella fortunata serie di pubblicità natalizie della Coca Cola diventando in breve il simbolo mediatico che è adesso.

Niente immagini del consumismo neo-liberista quindi, bensì un concentrato di tradizioni e di culture dall'antichità classica al folklore nordico passando per la tradizione cristiana, un vero esempio di sincretismo culturale che giustifica appieno l'uso di Babbo Natale come esempio di icona globale.

Un altro esempio del fatto che il classico non muore mai!

.jpg/800px-Highclere_Castle_(April_2011).jpg)